L’Università di Catania dal 1992 è attiva nel sito oggetto di scavi archeologici sistematici da parte di una missione archeologica guidata dall’ateneo catanese

Il palazzo di Festòs, dove l’Università di Catania è attiva dal 1992, è stato inserito nel Patrimonio mondiale Unesco, insieme con gli altri cinque palazzi minoici di Cnosso, Mallia, Zakros, Zominthos e Kydonia. Ad annunciare il riconoscimento è stato il Centro di Archeologia Cretese, centro di ricerca interdipartimentale dell’ateneo di Catania, che ha sede al Dipartimento di Scienze umanistiche.

Il palazzo di Festòs è il terzo monumento più visitato della Grecia, dopo l’Acropoli di Atene e Cnosso, e si conserva, in uno dei suoi quartieri, per una altezza di sei metri. Attualmente Festòs è oggetto di scavi archeologici sistematici da parte di una missione archeologica costituita da nove atenei ed enti di ricerca italiani, coordinati dall’Università di Catania per il tramite del Centro di Archeologia Cretese, in convenzione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene, diretta dal prof. Emanuele Papi.

Un importante riconoscimento per la Grecia, ma anche per l’Università di Catania, che ha dato un grande contributo al processo di inserimento nel catalogo dei siti Unesco fornendo alla Direzione delle Antichità preistoriche e classiche per la Grecia, e agli Eforati alle Antichità di Creta (eforia per Creta centrale, diretta da Vassiliki SIthiakaki) la documentazione elaborata in più di 35 anni di indagini.

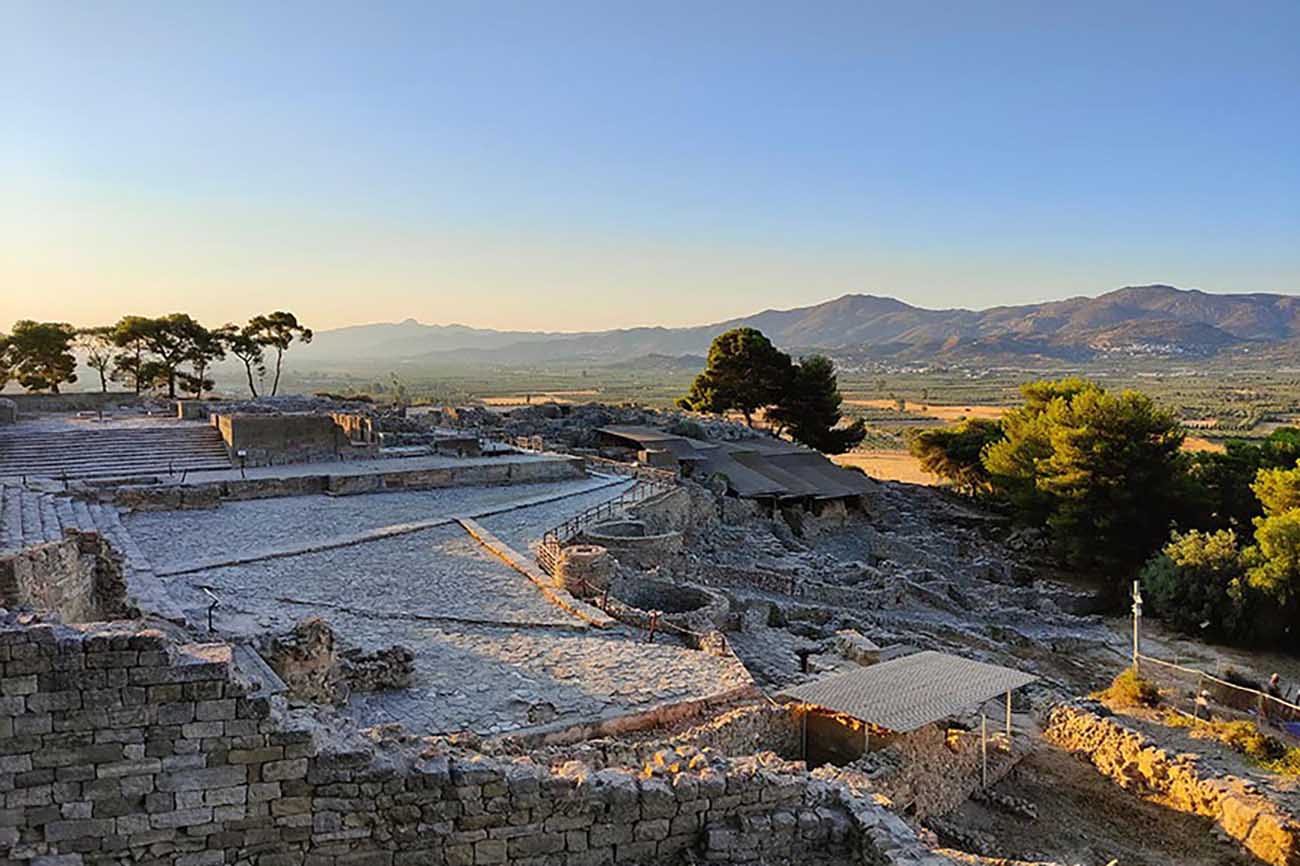

Le rovine del palazzo minoico di Festòs (foto Davide Aquini)

Unict a Festòs, 35 anni di progetti di ricerca

Dopo la seconda grande campagna di scavo italiana a Festòs, avviata nel 1950 e conclusasi nel 1967, le indagini sul campo ricominciano nel 1992, sotto la direzione di Vincenzo La Rosa, professore di Archeologia e antichità egea all’Università di Catania.

Si tratta di indagini condotte per mezzo di piccoli saggi in profondità, aperti in punti strategici per chiarire aspetti e problemi lasciati aperti dai primi scavatori: la funzione e articolazione del sito nelle fasi precedenti alla costruzione del primo palazzo minoico, oggi definito anche ‘edificio a corte centrale’; lo sviluppo diacronico, funzione e articolazione planimetrica del palazzo nel corso del II millennio a.C.; il rapporto tra il palazzo e le strutture architettoniche dei quartieri situati nelle sue immediate adiacenze.

Questi obiettivi, perseguiti anche attraverso una campagna sistematica di ristudio dei contesti scavati tra il 1950 e il 1967, sono stati raggiunti con successo e hanno portato alla pubblicazione di numerosi lavori a stampa ospitati nella rivista e nella serie monografica del Centro di Archeologia Cretese, oltre che della Scuola Archeologica Italiana di Atene.

A partire dal 2013 la direzione delle ricerche sul campo passa a Pietro Militello, professore di Archeologia e Antichità Egee dell’Università di Catania, in collaborazione con Filippo Carinci, Università Ca’ Foscari di Venezia, e comincia una nuova stagione di studi.

La missione archeologica italiana coordinata da Pietro Militello di Unict

Gli scavi e lo studio dei materiali archeologici e architettonici vengono affiancati da un progetto di rilievo tramite scansione laser tridimensionale delle strutture del primo e del secondo palazzo, coordinato da Pietro Militello e dalla dott.ssa Francesca Buscemi del Cnr-ISPC. Il progetto, portato a compimento nel 2019, ha previsto la scansione laser dell’intero Quartiere Sud-Ovest “Levi”, del Quartiere Settentrionale e dei Vani 101-102, con relativo posizionamento topografico mediante Gps e, oltre a creare un valido strumento per il controllo e la diagnostica del degrado delle strutture, ha anche consentito di migliorare la fruizione turistica del sito, estendendola anche a visitatori con disabilità.

Dal 2019 Pietro Militello ha assunto il coordinamento delle attività di ricerca di nove atenei e centri di ricerca e ha presentato, per tramite del Centro di archeologia Cretese e della Scuola Archeologica Italiana di Atene, un progetto quinquennale che ha lo scopo di mettere a sistema i risultati delle indagini condotte negli ultimi anni nell’area di Festòs, sia all’interno della zona archeologica sia nel territorio.

Il progetto, intitolato Le forme dell’insediamento a Festòs tra Neolitico ed età tardo romana (2021-2025), ha voluto approfondire l’esame dello sviluppo delle forme dell’insediamento a Festòs nel lungo periodo, focalizzandosi su alcuni momenti chiave: lo sviluppo dell’insediamento tra Neolitico e Antico Minoico; le dinamiche urbane del centro nel Medio e Tardo Minoico; la trasformazione dell’abitato durante la fase di transizione tra Età del Bronzo e del Ferro; la nascita e lo sviluppo della polis greca e le sue trasformazioni urbane di epoca ellenistica.

Obiettivo finale è stata la messa a sistema di tutte le informazioni sul sito di Festòs emerse nel corso di oltre 100 anni di ricerche tramite la costituzione di una piattaforma informatica con una base cartografica unitaria.

Il palazzo minoico di Festòs, la pianura della Messarà e i monti Asterousia (foto Davide Aquini)

Le attività si sono orientate lungo tre assi: i saggi di scavo; le indagini geologiche e paleo-ambientali; lo studio di materiali e strutture architettoniche e la datazione dei livelli attraverso indagini archeometriche e paleobotaniche in collaborazione con i docenti dei dipartimenti di Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, e con colleghi di istituzioni straniere quali il National Center for Scientific Research Demokritos (Atene); Research for Technology-Hellas (FORTH), Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center (STARC) del Cyprus Institute; laboratorio CEZA di Mannheim.

Questi obiettivi si sono inevitabilmente intrecciati con quelli di altri progetti, coordinati da alcuni dei suoi componenti. Tra i tanti basti citare il progetto dedito alla documentazione epigrafica del II millennio (Nicola Cucuzza, Università di Genova); quello dedito al riconoscimento automatico delle architetture (Francesca Buscemi, Cnr-ISPC); e quello che mira ad inserire Festòs nel quadro della mobilità del II millennio a.C. (Progetto Prin 2020, con Elisabetta Borgna (Università di Udine); Simona Todaro, Orazio Palio (Università di Catania).

Sono state, inoltre, attivate collaborazioni con due progetti rivolti allo studio delle architetture monumentali del Mediterraneo orientale (DAEDALOS. Conceptualising Process of Monumental Architectural Creation in the Eastern Mediterranean Bronze Age. ERC Consolidator Grant, diretto da Maud Devolder), ed all’uso del legno nelle architetture minoiche (Progetto Timber in Minoan and Mycenaean World, coordinato da Sylvie Rougier-Blanche della Università Paris XII-Creteil, e finanziato dal ministero della cultura francese).

Parte del muro neolitico intonacato, conservato in altezza per circa 1.60 m, portato alla luce dall’equipe coordinata da Simona V. Todaro (foto archivio SAIA)

I risultati della ricerca

Gli studi di questi 35 anni hanno gettato nuova luce sulla biografia del palazzo e di quei gruppi di potere che con alterne vicende cercano, tra il 1950 ed il 1450 a.C. di mantenere il controllo sulla pianura circostante, grazie ad un approccio di tipo multidisciplinare che ha portato alla nascita del centro di ricerca interdipartimentale dell’Ateneo di Catania, denominato centro di archeologia cretese.

Ne sono scaturiti studi importanti che, attraverso la collaborazione attiva tra ricercatori Unict afferenti a dipartimenti differenti, hanno raggiunto risultati insperati. Gli esami condotti dai chimici (per esempio il prof. Enrico Ciliberto, Dipartimento di Chimica), hanno chiarito che i costruttori del palazzo di Festòs avevano messo a punto una malta di tipo idraulico che rappresenterebbe un antesignano del calcestruzzo.

La collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali ha consentito di stabilire la provenienza dei materiali lapidei utilizzati per la costruzione del palazzo, e ha anche ha portato a identificare le faglie che hanno generato i terremoti che distrussero in più occasioni il palazzo di Festòs e i centri limitrofi (i docenti Germana Barone, Paolo Mazzoleni, Carmelo Monaco).

La collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia (la prof.ssa Anna Gueli), ha consentito di applicare la termoluminescenza per determinare la cronologia dei forni per ceramica in maniera indipendente dall’analisi delle stratigrafie e delle produzioni ceramiche.

Attività di ricerca: in foto gli studenti Dalia Muscarà e Marco Prete di Unict

Con il Dipartimento di Matematica e Informatica (i docenti Giovanni Gallo e Filippo Stanco), è stato possibile ideare un’applicazione per il riconoscimento automatico dei motivi decorativi della ceramica di Kamares, adoperata nelle cerimonie svolte nel primo palazzo, e delle architetture (progetto WAL(L), di cui è responsabile Francesca Buscemi, Cnr-ISPC).

La collaborazione con Francesca Buscemi del Cnr-ISPC e Cettina Santagati e Graziana D’Agostino del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura di Unict ha portato alla creazione di un modello virtuale del quartiere sud-occidentale del palazzo visitabile, mediante oculus, anche dai diversamente abili.

Da un punto di vista prettamente storico-sociale, le ricerche di Catania hanno aiutato a comprendere cosa succede prima e dopo la nascita e la fine del potere palaziale. Per la fase precedente, è stato possibile stabilire che il primo insediamento sulla collina del palazzo su fondato nel corso del V millennio a.C. da gruppi di origine extra-insulare che vivevano in edifici monumentali, terrazzati sul pendio e conservati fino a 2 metri di altezza perché forniti di un piano seminterrato.

Ma anche che la sommità del colle fu sempre lasciato libero da strutture perché fungeva da punto di ritrovo per la popolazione della regione e che, nel corso del III millennio a.C., queste aree aperte vennero progressivamente monumentalizzate e modificate per accogliere un numero sempre crescente di persone, che vivevano sparse nel territorio circostante.

Particolarmente importante, a questo proposito, è il progetto edilizio che, intorno al 2200 a.C. trasformò radicalmente l'aspetto della collina e del territorio circostante mediante il drenaggio della palude formata dal fiume che scorre nelle vicinanze, lo Ieropotamos.

Ciò è stato possibile grazie a nuove conoscenze di ingegneria idraulica, verosimilmente sopraggiunte dall’oriente, ma anche grazie a un nuovo sistema di mobilitazione della forza lavoro basato sulla distribuzione di razioni alimentari mediante coppette acrome.

Il prof. Pietro Militello e parte della sua unità di ricerca di fronte al vano ellenistico

A questa fase, denominata Antico Minoico III, appartengono quattro complessi monumentali, interpretati come luoghi di ritrovo per vari gruppi corporativi (clan o gilde) su cui sembra si fondasse la società minoica.

Per la fase successiva alla fine del periodo palaziale, si è messo in luce l’abitato che si installa sulle rovine del palazzo in età “micenea”, quando Festòs è nell’elenco dei siti controllati da Cnosso, e poi ancora dopo, quando il declino del cd. Medioevo ellenico, trasforma questo abitato in un villaggio di abitazioni povere, sparse, dove i resti della passata gloria vengono utilizzati, ancora una volta, per attività comunitarie, come la preparazione dei pasti, e per la mitizzazione di un passato glorioso, che si trasforma in culto religioso, prima della nascita, intorno al 750 a.C. della polis di Festòs.

A questo periodo sembrano appartenere ambienti forniti di focolari e di corredi pavimentali con vasi interi, e una panoplia in bronzo, trovati nel corso del 2023.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, si ricorda che l’Università di Catania ha potuto utilizzare le opportunità fornite dal Pnrr, grazie al progetto nazionale Changes, coordinato a Catania da Daniele Malfitana, ed allo Spoke 6, diretto da Pietro Militello.

I vecchi magazzini con scaffalature in legno sono stati sostituti da innovativi sistemi con compattatori e casse ignifughi, che garantiscono una migliore conservazione dei materiali, ed è stato installato un sistema di allarme precoce per i fenomeni sismici, che, come insegna la lunga storia di Festòs, costituiscono una costante dell’Isola di Creta.

L'unità di ricerca di Venezia, diretta da Ilaria Caloi e la panoplia in bronzo