Nell’aula conferenze del Dipartimento di Scienze politiche e sociali è stato presentato il volume di Bernadette Fraioli “Religioni, dialogo e cittadinanza in Europa”

L’uomo contemporaneo si trova al centro di una vera e propria crisi, una frammentazione del sé che porta a chiedersi chi siamo veramente. Per capire il proprio posto al mondo il passo inevitabile e forse più complesso è proprio quello di relazionarsi con questo ultimo. L’isolamento, il pregiudizio e la paura verso l’altro derivano sempre e soprattutto da una cattiva comunicazione e assenza di dialogo; la forza delle religioni è quella di saper connettere persone di tutti gli scorci del mondo sotto un’unica fede, eppure, nel mondo contemporaneo, nel contesto di una crisi antropologica ormai penetrata a fondo nella nostra vita, stanno perdendo la forza di connessione e comunità; in alcuni casi avviene persino il contrario, barriere sono erte dove la risposta al confronto pacifico tra religioni diverse diventa la chiusura e l’ignoranza.

Sul tema si colloca perfettamente il volume di Bernadette Fraioli dal titolo “Religioni, dialogo e cittadinanza in Europa” che è stato presentato nell’aula conferenze del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania.

La presentazione, che si è tenuta il 29 ottobre, si è aperta con i saluti della prof.ssa Pinella di Gregorio, direttrice del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, che ha ribadito, nel suo intervento, «l’importanza del ruolo dell’istituzione universitaria nel colloquio religioso, evidenziandone la natura intellettuale», ricordando l’esempio di Giorgio La Pira, che nel 1958 organizzò a Firenze il primo colloquio interreligioso del Mediterraneo.

A seguire, l’introduzione di Stefania Mazzone, docente di Storia del pensiero politico al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ebrea e studiosa dell’ebraismo che ha ricordato come l’ebraismo, anche nella sua forma laica e filosofica, attribuisca allo studio e alla conoscenza un valore sacro. Nell’ebraismo, lo studio non è soltanto un mezzo per sapere: è un atto di vita, un modo di rendere presente il senso, di costruire responsabilità e libertà. La docente ha ancora ricordato che la Talmud Torah, lo studio della conoscenza, è considerata una forma di culto, perché attraverso lo studio l’essere umano partecipa alla creazione del mondo: “Spinoza, figlio di quella stessa cultura, ne offre una lettura laica e radicale: conoscere significa comprendere le connessioni, scoprire le leggi della natura e del pensiero, liberarsi dall’ignoranza e dalla paura”.

E il dialogo, in questa prospettiva, è la continuazione naturale dello studio: è conoscenza reciproca, costruzione di libertà condivisa. L’intervento si è concluso ricordando che “tra il 1939 e il 1945 furono assassinati sei milioni di ebrei europei, insieme a oltre mezzo milione di Rom e Sinti, più di 15.000 omosessuali, circa 20.000 testimoni di Geova, e centinaia di migliaia di oppositori politici e persone con disabilità”. La Shoah rappresenta, dunque, un momento, tutto europeo, così come le guerre interetniche dei Balcani, di negazione assoluta del dialogo, della conoscenza e della ragione, dimostrazione tragica di cosa accade quando l’ignoranza diventa ideologia, quando la paura sostituisce il pensiero, quando l’altro smette di essere riconosciuto come umano.

“Per questo - conclude - per noi ebrei e per chiunque creda nella libertà del pensiero, lo studio e la memoria sono inseparabili. Studiare significa ricordare, e ricordare significa comprendere. Solo attraverso la conoscenza si può prevenire il ritorno della barbarie. Ecco perché il dialogo, nella prospettiva di questo libro, è anche un atto di riparazione: un modo di restituire voce a ciò che è stato messo a tacere, di trasformare la memoria in responsabilità”.

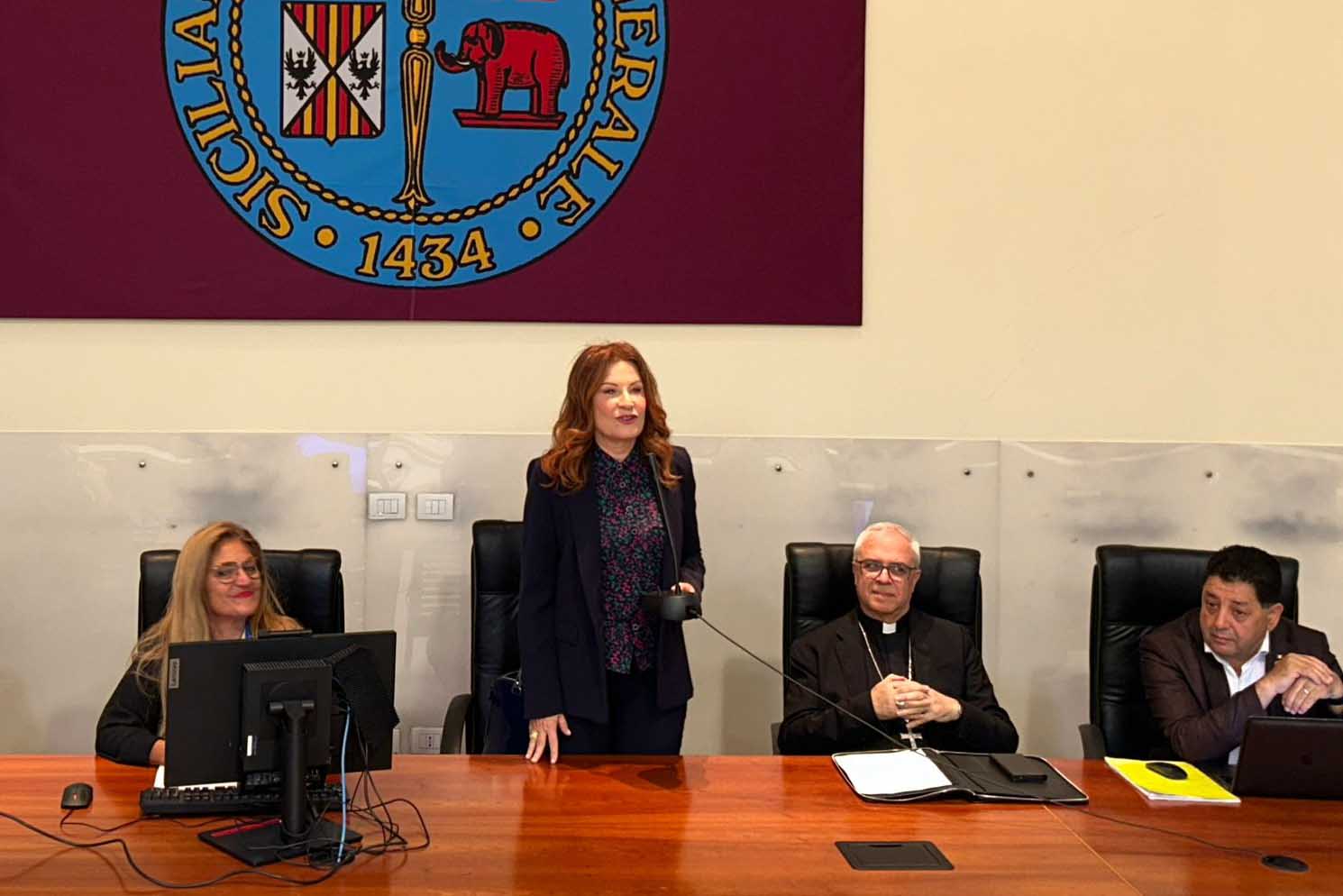

Un momento dell'intervento della prof.ssa Pinella Di Gregorio

Don Antonino De Maria, Direttore dell’Ufficio regionale per L’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso di Sicilia, nel suo intervento, ha presentato il primo capitolo del volume incentrato sulla ricostruzione delle dinamiche storiche e giuridiche che hanno trasformato la società europea post-secolare. «Il Novecento è stato un secolo triste, segnato da totalitarismi che, pur dichiarandosi atei, hanno sacralizzato il potere con simboli e immagini religiose – ha detto -. Oggi la sfida è opposta: non rimuovere il sacro, ma comprenderlo come luogo di incontro». La chiave è definire il ruolo, nonché quali sono i nuovi significati che termini come religione e fede portano.

A prendere la parola, successivamente, l’Imam Abdelhafid Kheit, presidente regionale della Comunità Islamica di Sicilia, che ha portato il dialogo interreligioso nel contesto dell’Islam.

«L'essenza dell'Islam è profondamente dialogica – ha detto -. Il Corano si rivolge all'intera umanità ("Ennes" 140 volte), volendo che i popoli si "conoscano a vicenda". La diversità, che include ebrei e cristiani, è vista come un principio di riconoscimento reciproco. Dopo l’11 settembre le istituzioni islamiche hanno reagito con forza, condannando il terrorismo e inaugurando una diplomazia religiosa».

Documenti come la Dichiarazione di Amman (2004) e la Carta della Mecca (2019), che riprende i principi di tolleranza e convivenza della Costituzione di Medina, riaffermano il pluralismo interno e la natura pacifica dell'Islam.

«La vera sfida oggi è passare dal dialogo "dichiarato" a quello "praticato" – ha precisato -. Solo riscoprendo i valori di equilibrio tra fede e società, si potrà contribuire, insieme ad altre fedi (come l'Ebraismo, dove Dio si impegna attivamente nell'Alleanza), a un futuro non basato sullo scontro, ma sull'ascolto e la responsabilità comune».

A seguire monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita della Diocesi di Catania e presidente della commissione episcopale per i Problemi sociali e lavoro, giustizia e pace della CEI, ha ricordato rilettura del motto della Rivoluzione francese – Liberté, Égalité, Fraternité – affermando che «la fraternità è stata spesso lasciata per ultima».

«Papa Francesco ci ricorda che senza fraternità non può esistere né libertà né uguaglianza. Se non considero l’altro un fratello, posso facilmente trasformarlo in un nemico», ha detto.

Un momento dell'intervento dell'imam Abdelhafid Kheit

«L’importanza dell’educazione al dialogo, che è al tempo stesso religiosa e civile: come un muscolo, non è naturalmente forte, ma va allenata, come ricorda anche il teologo Giannetto Salvati citato da Fraioli – ha aggiunto mons. Luigi Renna -. Un modello che trova fondamento tanto nella Costituzione italiana, quanto nel pensiero ebraico, cristiano e islamico, dove la laicità non è negazione, ma inclusione».

La dottoressa Bernadette Fraioli, autrice del libro, è entrata nel vivo della questione, collegando i nodi verso il tema centrale. Una nuova cittadinanza attiva che coinvolga i credenti e costruisca verso un modello di inclusione dinamica. Nel suo intervento ha invitato a un processo dal basso, ma accolto e stimolato dalle istituzioni, per instaurare il dialogo.

La ricerca nasce da un percorso di studi focalizzato su linguaggi e culture (linguistica, geografia, sociopolitica). Notando l’assenza della religione, la relatrice si è interessata a studiare e praticare il dialogo interreligioso.

«L'esperienza in quartieri multietnici e multireligiosi come Torre Pignatara a Roma ha evidenziato come le dinamiche interreligiose siano fondamentali soprattutto con le famiglie – ha detto -. L'importanza del dialogo tra istituzioni e religioni è sancita anche dall'articolo 17 sul funzionamento dell'Unione Europea, che impegna le istituzioni a mantenere un dialogo trasparente e regolare. L’invito è per le amministrazioni comunali a prestare più attenzioni riguardo la sfera interreligiosa e favorire l’integrazione, in questo modo si producono politiche e si offrono modelli alla città».

L'intervento si è concluso richiamando documenti congiunti tra attori religiosi (come l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia e il Movimento dei Focolari) che, in momenti di difficoltà, e soprattutto nel conflitto israelo-palestinese in atto, usano la religione per dire "basta" alla violenza e al conflitto, ribadendo che gli strumenti per il dialogo ci sono, anche quando è più difficile.