L’Università di Catania e il Parco archeologico in prima linea per la conoscenza e la tutela

Le indagini archeologiche dell’Università di Catania sono approdate ad Ostia, crocevia culturale e commerciale dell’Impero e porto di Roma, nell’ambito del Programma OPS – Ostia Post Scriptum, avviato nel 2022 grazie alla collaborazione con il Parco archeologico di Ostia antica e il Politecnico di Bari.

Il progetto si basa su un approccio interdisciplinare e innovativo, che ha incluso anche il contributo determinante dei geofisici applicati dell’Università di Catania, le cui indagini non invasive hanno fornito dati fondamentali per orientare le strategie di scavo. Le campagne, nel corso degli anni, grazie ai risultati conseguiti, hanno suscitato l’interesse di studenti e studentesse provenienti da diverse parti d’Europa, come Spagna, Francia e Danimarca.

Fin dal primo anno le indagini si sono concentrate in un settore mai esplorato prima, urbanisticamente e simbolicamente centrale nell’antica Ostia, compreso tra monumenti di straordinaria rilevanza come i Grandi Horrea, il Mitreo delle Sette Sfere, il Santuario dei Quattro Tempietti, la Domus di Apuleio e il Piazzale delle Corporazioni. La posizione strategica dell’area e l’integrità del deposito stratigrafico ne hanno fatto un contesto ideale per una ricerca archeologica ad alta definizione.

Scavando in questa zona mai indagata prima, è emerso un luogo di culto di straordinaria importanza: all’interno di un ricco complesso edilizio, le ricerche hanno portato alla luce un vano semi-ipogeo con pozzo per la captazione delle acque di falda, identificato con un mikveh, ovvero un bagno rituale ebraico destinato alle abluzioni di purificazione.

La struttura, coerente per forma e funzione con l’architettura rituale ebraica, rappresenta un unicum nel contesto della Diaspora ebraica in epoca romana, dove i mikva’ot sono rarissimi e generalmente più tardi, come nel caso del mikveh di Palazzo Bianca a Siracusa (VI-VII secolo d.C.).

Area di scavo

I dati emersi offrono nuove prospettive sulle dinamiche cultuali e abitative di Ostia. L’integrazione del mikveh in una struttura abitativa tardoantica era già emersa nelle precedenti indagini, ma ciò che colpisce particolarmente in questa fase di scavo è la qualità degli apparati decorativi e dei materiali rinvenuti: affreschi, pavimentazioni, epigrafi e ceramiche di pregio testimoniano non solo un contesto abitativo di alto livello, ma anche un ambiente aperto alla coesistenza religiosa e culturale.

Sorprende in particolare la complessità cultuale dell’area, dove – accanto al mikveh – si trovano, a est, importanti edifici sacri come i già menzionati Mitreo delle Sette Sfere e Santuario dei Quattro Tempietti, a conferma di un paesaggio rituale multireligioso che offre una chiave di lettura cruciale delle trasformazioni di Ostia in epoca antica.

L’analisi integrata di questi spazi contribuisce alla ricostruzione di un quadro multiculturale e sincretico che caratterizzava Ostia nel suo periodo di massima fioritura.

A supporto delle attività svolte dagli archeologi, è stata progettata e in parte già eseguita un’estesa campagna di indagini di geofisica applicata.

Tali indagini sono state finalizzate alla caratterizzazione di due aree vicine alla zona in cui è in corso la campagna di scavo, con l’obiettivo di identificare l’eventuale presenza di resti sepolti e fornire informazioni di fondamentale importanza per indirizzare le successive operazioni di scavo.

La geofisica applicata è una disciplina trasversale e fondamentale per quanto riguarda la caratterizzazione del sottosuolo, poiché è in grado di fornire informazioni sulla distribuzione dei parametri fisici che lo caratterizzano.

La sua caratteristica peculiare risiede nella possibilità di esplorare e caratterizzare aree, in diversi contesti, senza ricorrere a interventi invasivi, con evidenti vantaggi in termini di conservazione del patrimonio culturale.

In particolare, in campo archeologico, le tecniche geofisiche che forniscono i migliori risultati sono rappresentate dalla prospezione magnetica, dalla geoelettrica e dal Ground Penetrating Radar (GPR), estremamente utili per l’individuazione e la mappatura di strutture antropiche sepolte, quali ad esempio resti murari, tombe, strade o insediamenti antichi.

L’elaborazione dei dati ottenuti dall’applicazione di queste metodologie, consente di ottenere rappresentazioni 2D e 3D del sottosuolo, relative alla distribuzione del parametro fisico indagato, che possono fornire agli archeologi, indicazioni precise sulla ubicazione e dimensione delle strutture sepolte. Queste informazioni, permettono di ottimizzare e pianificare al meglio le successive attività di scavo.

In quest’ottica si inquadra il rapporto di collaborazione sinergico tra i geofisici applicati e gli archeologi dell’Università di Catania che consente quindi di valorizzare le competenze specifiche di ciascuna disciplina, promuovendo un approccio integrato e scientificamente valido finalizzato alla tutela del patrimonio culturale.

Le prospezioni geofisiche nell’area del Parco archeologico di Ostia antica sono state eseguite nel periodo compreso tra il 12 e il 18 luglio scorsi.

La caratterizzazione geofisica delle due aree indagate ha previsto l’applicazione del metodo geoelettrico in configurazione tomografica, finalizzata allo studio della distribuzione del parametro della resistività nel sottosuolo. La resistività è quel parametro fisico che definisce la resistenza che oppone un qualsiasi materiale a farsi attraversare dalla corrente elettrica, dall’analisi delle variazioni della sua distribuzione è quindi possibile individuare la presenza di materiali con differenti caratteristiche all’interno dell’area indagata.

Nella prima area, sono state eseguite N°44 tomografie elettriche di resistività (ERT) parallele a distanza di 1 m l’una dall’altra, utilizzando per ciascun profilo 32 elettrodi con distanza interelettrodica di un metro. Nella seconda area è stato invece eseguito un test, con l’obiettivo di verificare la prosecuzione dei resti murari già portati alla luce durante le operazioni di scavo, eseguendo N°4 ERT, con caratteristiche geometriche analoghe alle prospezioni eseguite nella prima area.

Ciascun elettrodo posto sul terreno è stato georeferenziato utilizzando uno strumento GNSS al fine di ubicare con precisione le eventuali anomalie individuate.

Ubicazione delle indagini ERT eseguite

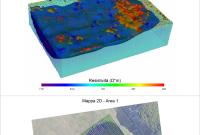

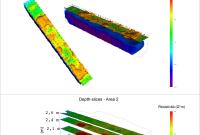

I dati acquisiti sono stati elaborati mediante software dedicati, che permettono l’inversione dei dati al fine di ottenere sezioni 2D e modelli 3D che mostrano la variazione della resistività nel sottosuolo. Le sezioni e i modelli di resistività preliminari ottenuti dal processo di elaborazione mostrano, in entrambe le aree, la presenza di numerose anomalie, ubicate nei primi metri di sottosuolo, caratterizzate da elevati valori di resistività (ρ > 400 Ω m), che potrebbero essere associate alla possibile presenza di resti sepolti.

Per quanto riguarda l’AREA 1, i risultati preliminari mostrano la presenza di un’anomalia molto estesa nella zona sud-est dell’area indagata caratterizzata da valori di resistività ρ > 400 Ω m. Ulteriori anomalie, con valori di resistività analoghi alla precedente, che per forma, dimensione e posizione potrebbero essere associate alla probabile presenza di ulteriori resti sepolti, sono osservabili all’interno dell’area indagata.

I risultati preliminari derivanti dal test eseguito nell’Area 2, mostrano la presenza di tre principali zone caratterizzate da valori ρ > 400 Ω m che risultano, anche in questo caso, avere dimensione, forma e posizione simili ai resti murari già portati in superficie nell’area adiacente.

Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di rinnovato impulso alla ricerca archeologica promosso dal Parco e sostenuto dal Ministero della Cultura, in linea con una visione che coniuga tutela, valorizzazione e accessibilità del patrimonio.

I lavori continueranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la comprensione del sito e favorire l’integrazione dei nuovi dati nel percorso scientifico e museale del Parco.

I risultati della ricerca saranno progressivamente condivisi con il pubblico attraverso iniziative di divulgazione, esposizioni temporanee e pubblicazioni scientifiche, confermando Ostia antica come un laboratorio vivo della ricerca archeologica contemporanea, e valorizzando il ruolo guida dell’Università di Catania nelle più recenti scoperte.

Per ulteriori informazioni sulle attività, i progetti e gli eventi del Parco archeologico di Ostia antica, vai al sito ufficiale

Il Direttore del Parco di Ostia antica insieme con gli archeologi ed ai geofisici applicati di UniCT

Direzione Scientifica del Parco archeologico di Ostia antica: Alessandro D’Alessio

Direzione Scientifica del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania: Luigi Maria Caliò e Gian Michele Gerogiannis

Direzione Scientifica del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania: Sebastiano Imposa

Direzione operativa e coordinamento: Claudia Devoto (Università Sapienza), Antonello Fino (Politecnico di Bari), Claudia Tempesta (Parco archeologico di Ostia antica)

Staff del Parco archeologico di Ostia antica: Valeria Casella, Giusy Castelli, Dario Daffara, Antonella Docci, Cristina Genovese, Marina Lo Blundo, Cinzia Morelli

Staff del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania: Giusy Belfiore, Sofia Bulgarini, Helena Catania, Giulia Raimondi, Martina Anna Sapienza

Staff del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Catania: Gabriele Morreale, Gabriele Quattrocchi, Simone Torrisi, Sabrina Grassi

Partecipanti alla campagna di scavo 2025: Mattia Catalano, Alice Cascone, Miriana Bennici, Elisa Brembilla, Corradapia Buscema, Alfio Caltabiano, Giulia Maria Cantone, Giovanni Catania, Gianluca Coppotelli, Alessandra Galati, Matilde Luise Jensen, Adam Raul Kaya, Irene Maccarrone, Ascanio Modena Altieri, Alice Lorenzoni, Carlotta Marino, Sahra Vallentin Mørk, Lien Ha Nessi, Katrine Skov Petersen, Diego Armando Sambataro, Giuliano Sgroi, Lucia Sommese.