La lastra epigrafica risalente al II secolo a.C. circa è stata illustrata nell’ambito del progetto Doors of Change e testimonia l’importanza della città dell’entroterra siciliano

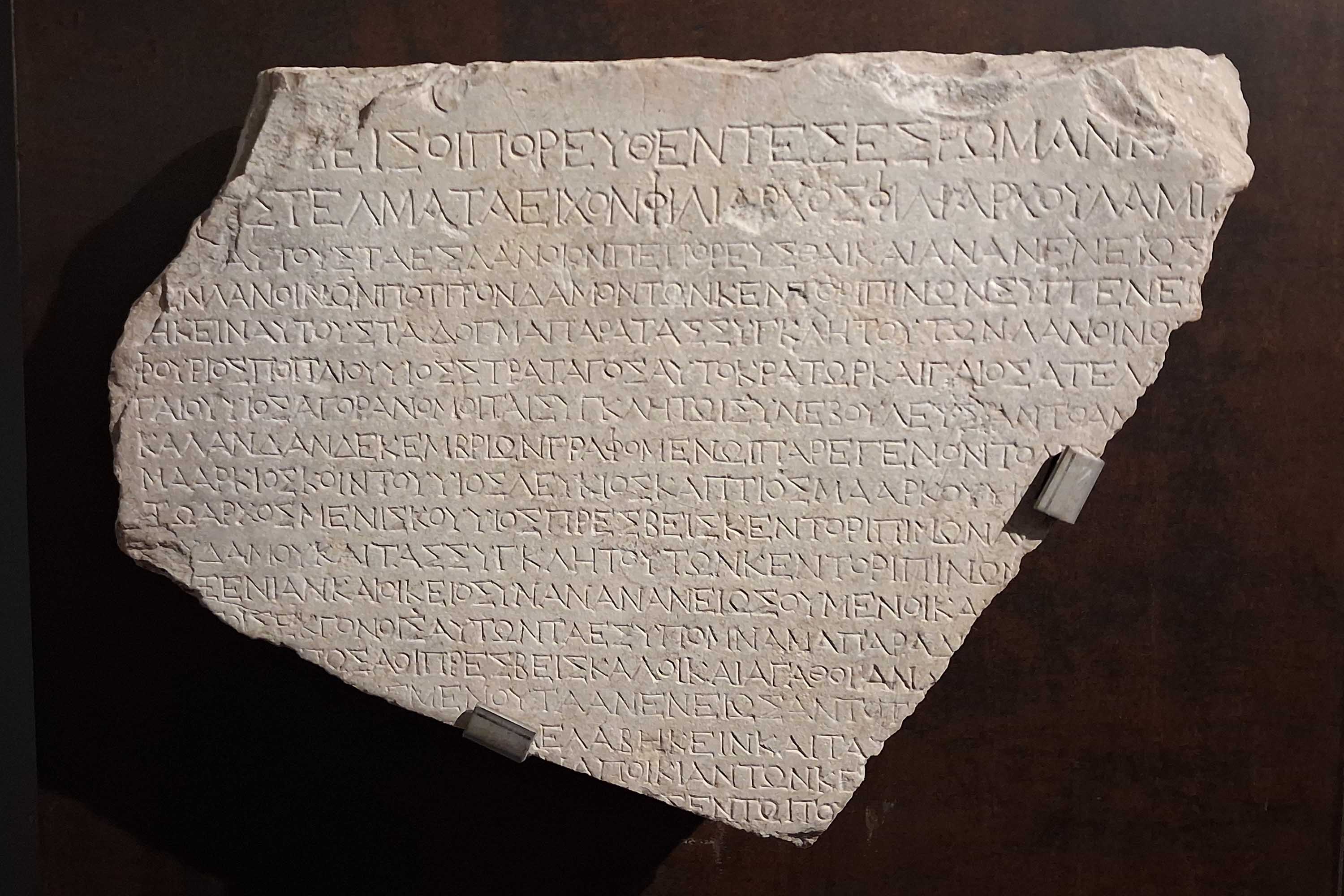

I documenti epigrafici sono fonti imprescindibili per comprendere la struttura sociale, politica e culturale delle comunità antiche. Testimoniano le dinamiche sociali della collettività urbana, rappresentandone l’identità che, a volte, si colloca al confine tra storia e mito. Questo è il caso della lastra epigrafica risalente al II secolo a.C. circa, che documenta una missione diplomatica condotta da membri dell’élite centuripina a Roma e a Lanuvio, e diventata il fulcro di un rinnovato interesse storico e culturale con protagonista la città di Centuripe, nel cuore dell’entroterra siciliano.

Tale straordinario blocco marmoreo è stato al centro del Convegno internazionale dal titolo Centuripe e Lanuvio: una parentela scolpita tra mito e storia, avuto luogo nei giorni scorsi al Museo archeologico regionale di Centuripe, in occasione delle giornate Doors of Change.

L’iniziativa, articolata nel convegno e nell’apertura di un percorso espositivo, rientra nelle attività del progetto CHANGES - Creativity and Intangible Cultural Heritage (Spoke 6 - History, Conservation and Restoration of Cultural Heritage coordinato dal prof. Pietro M. Militello di Unict) e nasce dalla sinergia e collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, la Faculty of Classics dell’Università di Oxford e il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci.

L'epigrafe di Centuripe

Ad inaugurare i lavori Orazio Portuese, professore di lingua e letteratura latina e delegato alla ricerca per le Scienze sociali e umanistiche di Unict, il quale ha sottolineato la portata nazionale e internazionale di tale progetto e come le epigrafi siano «un segno di coscienza storica, un atto di cittadinanza che coniuga il mito e l'identità di un determinato popolo».

Presente anche il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, entusiasta nel ricordare come da pochi mesi il museo sia stato interamente riaperto al pubblico, «diventando così – ha chiarito il primo cittadino – un unicum nel panorama museale siciliano» poiché espone «esclusivamente reperti rinvenuti nel territorio centuripino» e dunque non provenienti da altre aree.

La riapertura segna una tappa fondamentale per rendere accessibile alla comunità e ai visitatori il vastissimo patrimonio archeologico presente nel territorio siciliano. Si tratta di un complesso di reperti che può rappresentare una valida opportunità di crescita e di sviluppo anche sul piano turistico.

Giulia Falco, funzionario archeologo del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, infatti, ha evidenziato l’importanza della conservazione museale di tali beni in Sicilia, al fine di valorizzare «il patrimonio locale per scopi culturali e di ricerca».

In questo senso, il museo centuripino non rappresenta solo un punto di interesse per gli studiosi, ma un volano di sviluppo turistico per la città siciliana.

«Il risultato raggiunto si inserisce in un quadro plurale di filologia delle fonti, frutto di un dialogo sapiente e di una collaborazione intensa tra diverse Istituzioni». Con queste parole, Francesca Prado del DISUM dell’Università di Catania, che si sta occupando dello studio del corpus delle epigrafi di provenienza centuripina, ha sottolineato la sinergia che ha reso possibile l’iniziativa.

A mezzo secolo dal primo rinnovo moderno del gemellaggio (1974-1975), la rievocazione di questa iscrizione si configura come un momento simbolico per rammentare un legame tuttora vitale, in cui si intrecciano memoria, identità e senso di comunità.

Un momento dell'incontro di Francesca Prado

Fulcro dell’incontro, come già accennato, è stata l’epigrafe che fu rinvenuta nel 1962 e di cui Giacomo Manganaro diede una prima interpretazione, riportando alla luce un prezioso documento del passato. Dalla sua analisi è emerso il legame che, in tempi antichi, univa Centuripe e Lanuvio: l’iscrizione narra infatti della missione di una delegazione centuripina composta da tre nobili ambasciatori – Filìarcos, Làmpon e Csòarcos – che si recarono a Lanuvio per ottenere il riconoscimento ufficiale dei vincoli di parentela, amicizia e ospitalità (συγγένεια) esistenti tra le due città.

“Si tratta, indubbiamente, di «un documento straordinario che non rimane di certo isolato nel panorama epigrafico della Centuripe di età ellenistica e poi di età imperiale», ha continuato Francesca Prado. L’intero corpus epigrafico di provenienza centuripina rivela una realtà economico-sociale vivace, caratterizzata da significativi processi di mobilità che fanno di Centuripe un caso paradigmatico, sebbene non unico, nella Sicilia ellenistica e soprattutto imperiale.

«Lo studio complessivo di tali testimonianze, nella loro unità di iscrizione e supporto – ha chiarito Francesca Prado – e in stretta connessione con le altre fonti (letterarie, archeologiche, numismatiche), evidenzia tutt’altro che una posizione periferica della Sicilia ellenistica e imperiale», in cui le élites locali – ad esempio, per la città di Centuripe, i Pompeii Sosii Prisci Falcones – erano legate da vincoli familiari all’aristocrazia politica provinciale e romana. Esse erano altresì impegnate in attività economiche di diverso tipo: non solo agricoltura, ma anche allevamento, artigianato, commercio; ambiti nei quali i Centuripini erano ben inseriti.

Dopo aver ricordato quanto le iscrizioni sopravvissute nell’isola tra il VIII e il V secolo a.C. siano rare, Jonathan Prag, professore di storia antica presso l’Università di Oxford, ha esposto lo status quaestionis dell’epigrafia siciliana, con particolare riferimento a Centuripe. Se al 252 a.C. è datato il miliario di Aurelius Cotta, primo esempio di produzione epigrafica romana in territorio siculo, in risposta alla crescita demografica «nell’età ellenistica (400-27 a.C.) aumenta la produzione di epigrafi, in cui si predilige la lingua greca per comunicare in chiave panmediterranea».

Sarà solo sotto il principato augusteo che tutti i testi pubblici saranno redatti in latino, «non più steli monumentali, ma lastre in marmo pregiato, con un utilizzo significativo di pigmenti costosi come il cinabro», ha concluso il docente.

Un momento della presentazione della giornata

Filippo Battistoni, professore di storia greca all’Università di Pisa, ha illustrato la rilevanza del decreto lanuvino, nel quale la città di Lanuvio dichiara la propria συγγένεια (in latino, cognatio) con Centuripe. Sebbene il blocco sia mutilo e l’iscrizione, dunque, presenti lacune, esso conserva elementi di grande interesse storico e linguistico. Redatto originariamente in latino, fu tradotto in greco dai Centuripini, che utilizzarono il dialetto dorico, segno della Koinè ellenistica siceliota della comunità. Nella prima linea del testo compare il nome della città di Roma (ἐς Ῥώμαν): «ciò ha suggerito una possibile connessione con un decreto di Lampsaco – ha precisato Battistoni – città dell’Asia Minore».

Come in quel modello, la visita dei Centuripini a Roma potrebbe essere stata una missione preparatoria, volta a ottenere una mediazione romana nel rinnovo del vincolo di parentela con Lanuvio. Dal punto di vista istituzionale, Battistoni ha sottolineato che si tratta di un «esemplare di decreto municipale romano che potrebbe attestare rapporti tra due città indipendenti», che si trovano a vivere nel più vasto panorama romano.

Quanto al tema della parentela, essa potrebbe fondarsi su una tradizione mitica: «il mito è duttile e può essere reinterpretato secondo le contingenze storiche», ha osservato il professore Battistoni. In questo caso, il riferimento potrebbe essere all’eroe centuripino Lanoios, secondo la leggenda fondatore eponimo di Lanuvio e socius di Enea e Ascanio. Di Lanoios possediamo attestazione negli Annales di Fabio Pittore, nello specifico, all’interno di alcune tavolette (pinakes) con il sunto dell’opera provenienti da Tauromenio (l‘odierna Taormina).

In chiusura del convegno, Luca Attenni, direttore del Museo Diffuso di Lanuvio, e Giacomo Biondi, Primo Ricercatore dell’ISPC-CNR, hanno illustrato in modo dettagliato i risultati dei più recenti rinvenimenti archeologici emersi dalle indagini condotte, rispettivamente, a Lanuvio e a Centuripe, offrendo così un significativo aggiornamento sullo stato delle ricerche nei due centri.

Attenni ha posto l’attenzione sul ruolo del Santuario di Giunone Sospita, analizzando la sua evoluzione tra il IV e il I secolo a.C. e il suo inserimento all’interno delle dinamiche rituali e civiche lanuvine, con particolare riguardo al rapporto tra spazio sacro e identità comunitaria.

Biondi, invece, ha presentato un ampio excursus sulle principali aree di interesse archeologico del territorio centuripino, ricostruendo – attraverso i dati delle campagne di scavo – un quadro complessivo della carta archeologica dell’antica Centuripe.

Il prof. Filippo Battistoni illustra l'epigrafe

Il convegno ha preceduto l’apertura del percorso espositivo Centuripe epigrafica. Scritture di identità e di potere tra età ellenistica ed età imperiale, a cura di Alessia Coccato (Università di Oxford), Giulia Falco (Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci), Orazio Licandro (Università di Catania), Francesca Prado (Università di Catania) e Jonathan Prag (Università di Oxford).

L’esposizione propone un viaggio nella storia epigrafica di Centuripe e nelle molteplici forme attraverso cui la comunità centuripina espresse la propria identità tra il periodo ellenistico e quello imperiale romano. Le iscrizioni pubbliche e funerarie esposte costituiscono un patrimonio di eccezionale valore documentario, capace di restituire un quadro vivido delle trasformazioni politiche, sociali, culturali e linguistiche che interessarono la città in età antica.

I reperti esposti, di notevole interesse sia per il contenuto testuale sia per la qualità dei materiali, includono documenti epigrafici già noti e inediti. A essi si affiancano riproduzioni tridimensionali di iscrizioni centuripine oggi conservate in altri musei.

I modelli 3D, realizzati da Simone Barbagallo, dottorando in computer science presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo catanese, e Filippo Stanco, professore di informatica presso il medesimo ateneo, rappresentano un esempio significativo di integrazione tra ricerca umanistica e tecnologie digitali, contribuendo a rinnovare le modalità di studio e di valorizzazione dei documenti epigrafici.

Il ritorno dell’epigrafe a Centuripe rappresenta un’opportunità unica per consolidare la memoria storica locale e proiettarsi verso il futuro. Attraverso musei, studi filologici e collaborazioni interdisciplinari, la città riscopre le proprie radici e rafforza la propria identità culturale, offrendo al contempo strumenti di valorizzazione turistica e sociale.

Come ha osservato Orazio Licandro, professore di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità dell’Ateneo catanese, «luoghi come il museo consolidano la memoria del nostro passato per una proiezione nel futuro»; un principio che oggi più che mai deve guidare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Un momento dell’intervento del prof. Orazio Licandro