Un corto sul senso di inadeguatezza oggi e i disequilibri umani nel 1999 con “Fight Club” nell’ultimo appuntamento della prima edizione della rassegna "Cine Cut"

Il ciclo di proiezioni del “Cine Cut” ha raccolto un grande successo di pubblico e l’ultimo incontro ha avuto il sapore tipico delle conclusioni: con la gratitudine espressa dagli studenti organizzatori, a partire dalla curatrice della rassegna, Giulia di Perna, e la promessa di nuovi progetti. I due film proiettati, come tutta la serie precedente dedicata al tema su Eros e Thanatos, hanno raccontato da vicino e costruito un dialogo sulle percezioni fra i due poli esplorandone il rapporto con il pubblico attraverso il cinema.

First Date e il “senso” del presente

La serata, come di consueto, si è aperta con la presentazione della visione di un film realizzato da studenti dell'ateneo, First Date, cortometraggio realizzato da Edoardo Barbagallo (del Dipartimento di Giurisprudenza), introdotto da Mattia Barbagallo (del Dipartimento di Scienze umanistiche). L’opera, come ha spiegato l’autore, «è il racconto di una persona qualunque, che svolge attività quotidiane e cade vittima di pensieri negativi. Racconta il senso di inadeguatezza, la sensazione comune di non sentirsi abbastanza e lasciarsi travolgere da tale percezione, smettendo di mettersi in gioco e in discussione per paura dell'esito».

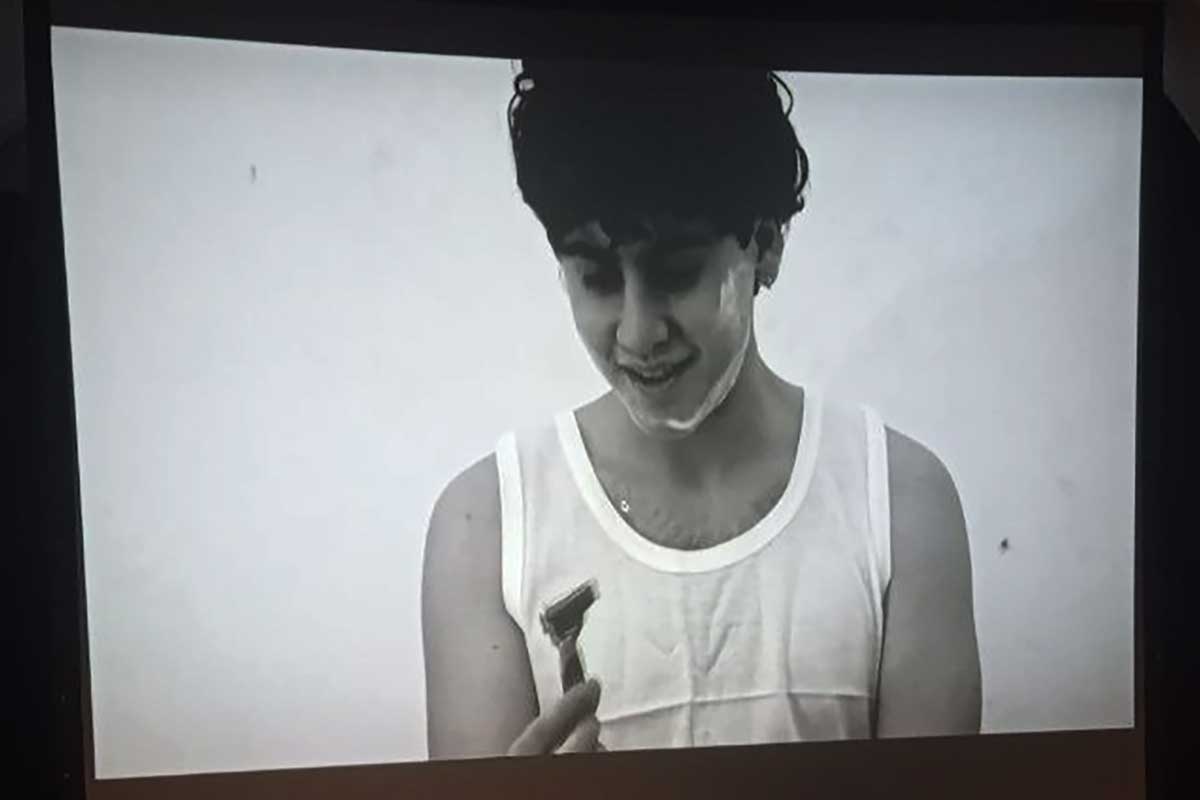

Il corto cerca di rendere tali emozioni con un forte contrasto nelle immagini fra il bianco e il nero. È interpretato unicamente da Felice Scuderi che incarna un ragazzo intento a rasarsi la barba, a pettinarsi, a provare discorsi da sfoderare ad un appuntamento a cui deciderà di non presentarsi. Il suo sguardo però è costantemente rivolto allo spettatore, posto come dietro lo specchio, che ne diventa l’unico interlocutore.

Si crea così un cortocircuito visivo fra la rappresentazione del più tipico “monologo interiore”, pur non essendo nella forma dello stesso come precisato da Barbagallo, e il dialogo indiretto con gli spettatori. First Date diventa in tal modo, come lo ha definito Edoardo, un «cortometraggio di oggi, di un mondo in cui è facile sentirsi fuori posto».

Un frame del cortometraggio First Date

Fight Club e le emozioni alla fine del primo millennio negli USA

«La prima regola del Fight Club è non parlate mai del Fight Club» è la più citata, iconica - anche se in occasione del cineforum Unict trasgredita - battuta del film del 1999 di David Fincher, alla cui visione è seguita, infatti, una partecipata discussione, animata dai docenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'ateneo catanese Rosario Castelli (Letteratura Italiana) e Gonzalo Suàrez Lovelle (Lingua spagnola). Agli studenti Sofia Santangelo ed Edoardo Barbagallo il ruolo di moderatori.

Barbagallo e Castelli hanno posto entrambi l’attenzione sul momento storico della pellicola, uscita nello stesso anno di Matrix, e sulla rivoluzione estetica del film, anticipata in parte da Seven (1994), dello stesso regista, e da una generazione di cineasti proveniente dall’esperienza del cinema pubblicitario, dalla diffusione del videoclip negli anni di successo di Mtv. Dall’esperienza comincia a profilarsi una nuova ricerca fotografica, nonché una sintassi narrativa spezzata e dinamica, che la trasposizione cinematografica eredita dal primo romanzo di Chuck Palahniuk (1996).

Storicamente, ha proseguito Rosario Castelli, sono anni di grande stravolgimento ideologico e sociale, durante i quali l’America è investita dalla nascita di movimenti suprematisti o dalla grande recessione globale, «eppure, al di là dell’alienazione, tema riscontrato a ragione comunemente, lo concepisco come un film sulle emozioni in accordo alla prefazione aggiunta dall’autore in occasione di una ristampa del romanzo, nella quale faceva dell’amore il senso ultimo della vicenda».

Da sinistra Edoardo Barbagallo, Gonzalo Suàrez Lovelle, Rosario Castelli e Sofia Santangelo

«È anche un film - ha aggiunto il docente - sulla complessa dinamica dell’immedesimazione, tanto che lo spettatore è indotto ad identificarsi al contempo con due individui contrapposti: preferendo in prima istanza il narratore (Edward Norton, Jack nel romanzo) e, poi, Tyler Durden (Brad Pitt), nichilista, distruttivo e autodistruttivo».

Tale sensazione si ha solo fino a quando non viene svelato lo sdoppiamento di personalità. Si può dire anche che per questo, come ha spiegato Castelli, «è per certi versi un film meta cinematografico, che scava nel meccanismo di fascinazione e coinvolgimento dello spettatore: non è casuale il frequente ricorso al noi, assente nel romanzo».

Il prof. Gonzalo Suàrez Lovelle, invece, ha evidenziato «come non si riesca a identificarsi nella rappresentazione di un sistema socio-culturale tutto sommato differente da quello odierno, in cui persiste la piaga del consumismo capitalistico anestetizzante, ma con la presenza aggiunta di un’inquietudine primaria dettata dal mondo virtuale, che complica la “malattia” narrata dal film».

«Di fondo pare esservi l’idea di un indebolimento causato dal consumismo che priva l’uomo della propria virilità, facendolo “regredire” a una condizione femminile, mentre la “potenza fisica” sembra restituirgli un’autentica mascolinità» ha aggiunto concordando con una studentessa che si interrogava proprio sulle ragioni delle insistenti scene di violenza. Per un altro studente, invece, è propria la sua esibita estremizzazione a condannare la forza bruta come fuga da una società di coppie infelici e represse.

Un momento dell'incontro

Su questi temi gli interventi hanno fatto emergere quanto il film divida inesorabilmente il gusto dello spettatore.

«L’effetto spiazzante non deriva tanto dal tema del doppio», ha notato Castelli, di cui l’archetipo cinematografico più accostabile è riscontrabile in Psycho di Hitchcock, e già assimilato all’idea della morte da Plauto, ma soprattutto da quello della molteplicità che costituisce l’identità confusa nel mondo contemporaneo.

È un mondo in cui uomini come Tyler Durden possono rifarsi alla forza fisica per autoaffermarsi, dimostrando solo «una tragica alienazione emotiva». È disarmante anche, per certi versi, l’antiretorica intorno all’idea positiva del progresso: «l’automiglioramento è masturbazione», dice Tyler nel film, e il suo scetticismo è indice di quel senso di liquefazione del reale al centro dell’immaginario post-moderno, generato a sua volta da un evento spartiacque come l’omicidio del presidente Kennedy (avvenuto il 22 novembre 1963), fine simbolica dell’innocenza di una nazione e tramonto del cosiddetto “sogno americano”.

Così come disorientante è pure l’idea di una violenza organica alle democrazie pacifiche e opulente, puntualmente rimossa, dirottata altrove o esibita come spettacolo, che ritorna sotto forma di estetica del degrado, di scorie, di grasso trafugato dall’immondizia per fare il sapone; e non a caso i rifiuti sono uno dei nodi centrali del romanzo Underworld (1997) di appena due prima, in cui ricorrente è l’inquietudine sull’out there (laggiù, là fuori, da qualche parte nel mondo) come in The Truman Show (1997).

«Mi hai conosciuto in un momento un po’ strano della mia vita» sono le parole rivolte dal protagonista a Marla (Helena Bonham Carter) nel finale apocalittico. Dall’ultimo piano di un grattacielo i due si tengono per mano, osservando i palazzi circostanti crollare sulle note di Where is my mind? dei Pixies, sull’orlo del precipizio che li trascinerà via.

Eppure è possibile che in quella frase risieda una vera via d’uscita intravista tardivamente, all’esatto opposto rispetto all’illusorio riscatto della violenza? Che questa via sia il linguaggio nel senso in cui Don De Lillo ne aveva parlato proprio a proposito di Underworld e della sua narrazione condotta a ritroso? Il linguaggio come “controstoria”, come vero atto di resistenza controculturale, ciò che voleva essere, fallendo, il Fight Club.

Per entrambi i personaggi poteva trattarsi anche di una resistenza personale. È potenzialmente l’inizio di un dialogo durante il quale lui le avrebbe potuto dire finalmente il suo nome, raccontato della sua vita e della sua solitudine. Poteva essere l’inizio di un rapporto sano, d’amore o d’amicizia, in grado di salvarli dalla disperazione.

Per quanto tardiva, quella frase, dall’effetto ironico ed eufemistico, li strappa alla fine imminente per riportarli all’inizio, ai gruppi d’ascolto dove si sono conosciuti e nei quali le persone non facevano che questo: raccontarsi, non nella speranza di modificare la propria storia né di combatterla, ma solo di dargli un senso e condividerlo con chi potesse capirlo.