Tra mito e ritrovamenti archeologici, in occasione del convegno internazionale sulla ceramica del Sud Italia, l’argilla si fa voce del Mezzogiorno del V secolo a.C. con nuove letture iconografiche su un insolito cratere a colonnette

Ancora una volta la VI edizione del convegno internazionale La ceramica in Sicilia e nell’Italia meridionale dalla Preistoria all’età contemporanea(vai all’articolo), ha dato risalto allo straordinario patrimonio archeologico del periodo greco-classico, mettendo in luce l’evidente permeabilità della matrice ellenica nella ceramica di produzione sicula, dove forme, motivi decorativi e linguaggi iconografici testimoniano un dialogo costante tra le botteghe locali e i modelli attici. Un intreccio di influenze che rivela come la Sicilia, crocevia di popoli e culture, abbia saputo accogliere e reinterpretare con originalità l’eredità artistica della Grecia.

In questo stesso orizzonte culturale di scambi e contaminazioni si inseriscono i reperti provenienti dalla necropoli meridionale di Zancle, l’odierna Messina, dall’area degli Orti della Maddalena: si tratta, in particolare, di un cratere a colonnette a figure nere, del quale l’apparato iconografico costituisce un inesauribile fonte di interrogativi.

L’intervento di Giada Giudice, archeologa e docente presso l’Università di Catania e la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, ha preso le mosse dall’analisi del vaso, deposto verticalmente in una fossa e coperto da un frammento di tegola, e che «costituiva l’unico elemento del corredo funebre» e la cui funzione era quella di cinerario, secondo un uso attestato da altri ritrovamenti. Benché frammentario e privo del piede, il cratere conserva gran parte della sua eleganza originaria: «l’orlo – ha messo in evidenza Giudice – decorato superiormente da boccioli di loto schematizzati», testimonia la cura e la perizia di una bottega attica.

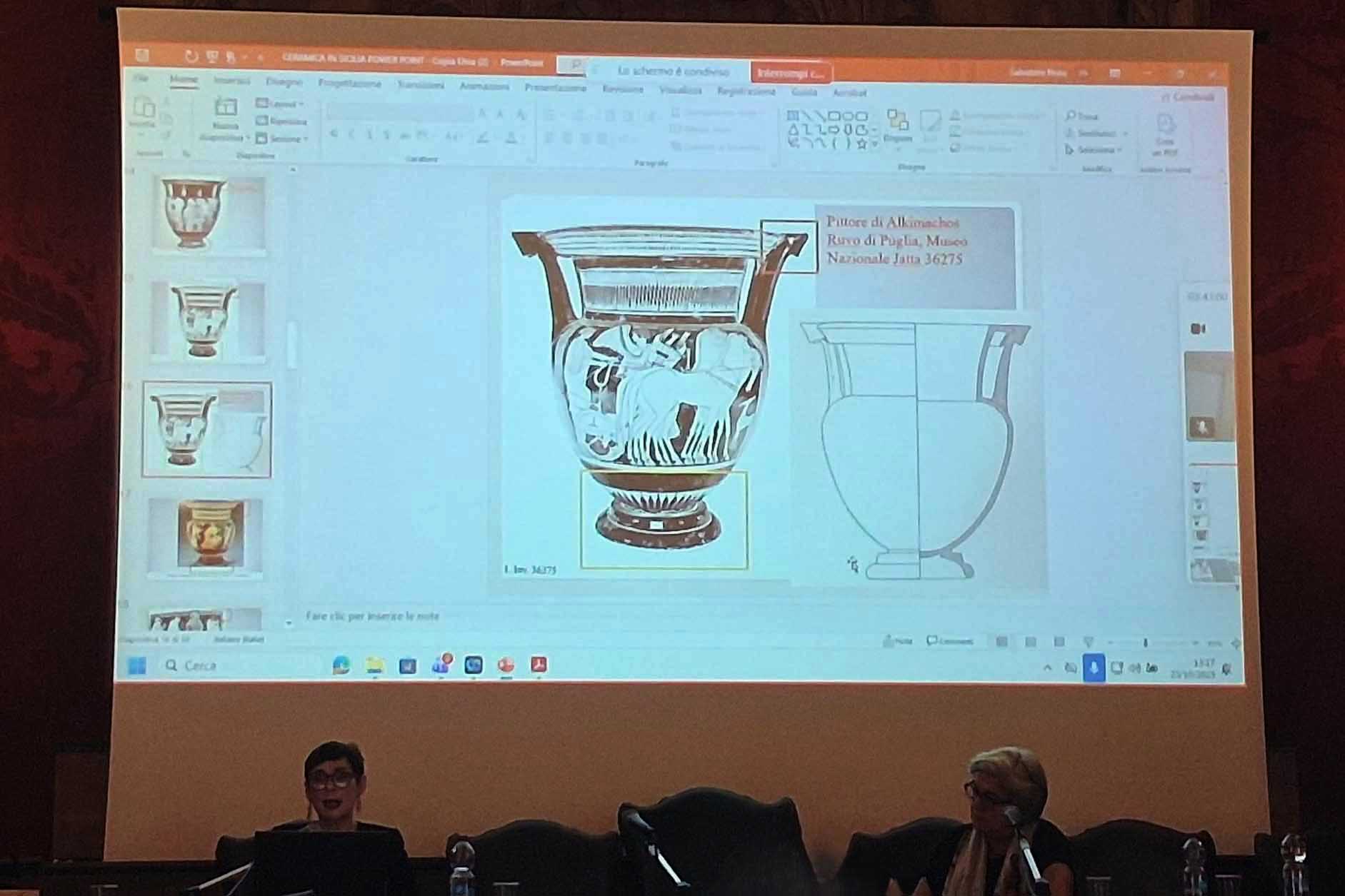

Un momento dell'intervento prof.ssa Giada Giudice

Sul lato A, se il pittore rappresenta al centro della scena un arciere barbato in armatura (thorax) accanto a «un oplita imberbe che imbraccia un grande hoplon e una lunga lancia», evidenziandone lo scambio di sguardi che suggerisce un legame profondo tra i due, di sangue o di fratellanza, e che rimanda indubbiamente a episodi celebri dell’epos omerico, come il congedo di Aiace e Teucro alla presenza del padre Telamone; ai margini della scena compaiono invece un anziano canuto che si appoggia a un bastone e una donna «che regge una ciotola (phiale mesomphalos ) e una brocca (oinochoe) per la libagione rituale».

Sul lato B del cratere si presenta invece una scena più rara ed enigmatica, al centro dell’indagine condotta dalla professoressa Giudice. Il fulcro della rappresentazione è dato un giovane completamente avvolto in un mantello ed affiancato da due figure alate, «delle Nikai vestite in chitone ed himation – ha specificato la studiosa – secondo un modulo iconografico che risale alla piena età classica».

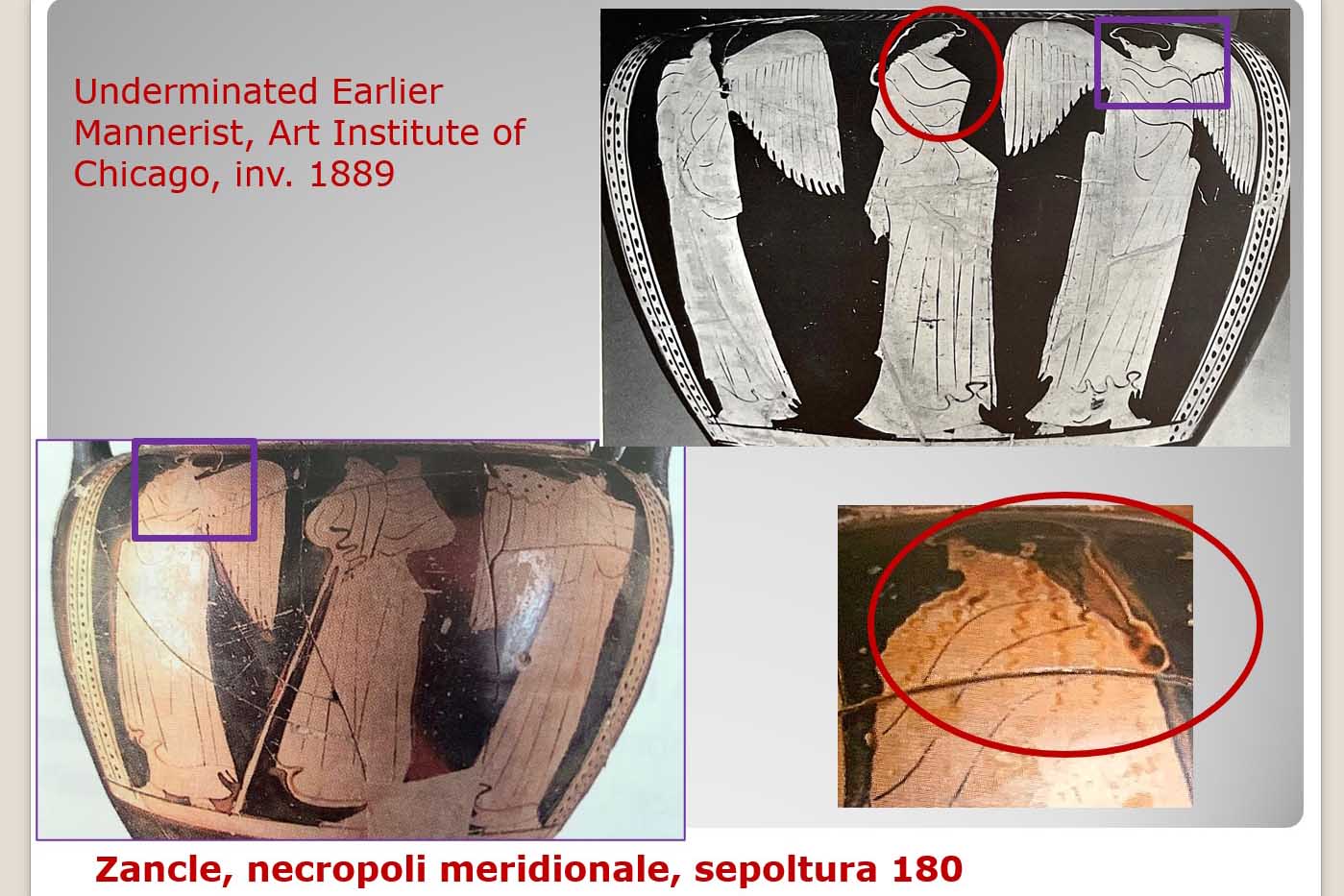

Il cratere di Zancle

Il gesto statico e l’atteggiamento composto delle due divinità alate creano un’atmosfera di sospensione, quasi di distacco dal mondo terreno. Un simile schema iconografico è attestato soltanto in un altro cratere, conservato all’Art Institute di Chicago, attribuito a un primo manierista (in inglese, Earlier Mannerist), termine utilizzato per la prima volta dal celebre archeologo britannico John Beazley, nel suo volume Attic Red-Figured Vases in American Museums edito nel 1918.

Dal punto di vista stilistico il vaso messinese si colloca tra il 460 e il 450 a.C. e può essere ricondotto alle maestranze di un ceramografo della prima generazione dei cosiddetti manieristi, «artisti che, mantenendo uno stile volutamente arcaizzante, prediligevano le forme del cratere a colonnette e della pelike», ovvero un’anfora la cui parte inferiore si rigonfia in modo da somigliare a un otre.

Se nei crateri dipinti dai manieristi la caratteristica distintiva risiede generalmente nella conformazione del piede – costituito da un gradino superiore piuttosto alto, dal profilo angolare, poggiante su un gradino inferiore più basso (secondo la tipologia torus-shaped) – nel vaso in esame, invece, l’assenza del piede, andato perduto, non consente di determinarne con immediatezza la tipologia tramite questa caratteristica: diventa pertanto necessario volgere l’attenzione alla decorazione secondaria.

Il paragone tra i due crateri

Come ha infine osservato Giudice, «il tratto distintivo diviene la corona di linguette posta alla base del collo, interrotta nel punto di attacco delle anse». Da un attento esame emerge infatti che nei crateri dei pittori “non manieristi”, la corona alla base del collo si estende senza interruzioni fino alle anse; mentre nei manieristi, la cornice decorativa laterale si raccorda direttamente alla base del collo, inglobando al suo interno anche la corona di linguette che sovrasta la scena figurata.

È questo il caso del nostro cratere, «databile all’epoca dei Primi o dei Secondi manieristi, attivi dopo il 450 in età periclea». L’autore rimane ancora anonimo, «un primo manierista indeterminato», la cui opera però rivela una mano esperta e una sensibilità narrativa non comune. Al centro delle due scene, la tensione fra movimento e immobilità, fra vita e morte, si traduce in un linguaggio figurativo di grande forza evocativa, restituendo la voce silenziosa di un mondo in cui l’immagine era racconto, memoria e rito allo stesso tempo.

La ceramica, dunque, non si configura soltanto come un documento materiale, ma come una forma di pensiero, un linguaggio che attraversa i millenni e restituisce la complessità dei contatti culturali nel Mediterraneo antico. Dalle officine attiche ai laboratori sicelioti, dalle necropoli alle aree sacre, ogni frammento diventa così traccia viva di un dialogo fra civiltà, riflesso di un’identità plurale che continua a modellare la memoria della nostra isola.